産後ドゥーラとは?多忙なママの心と体をサポートする専門家

出産は人生の一大イベントであり、新たな家族が増える喜びはひとしおです。

しかし、その裏で多くのママが直面するのが、産後の心身の不調や育児の孤立です。

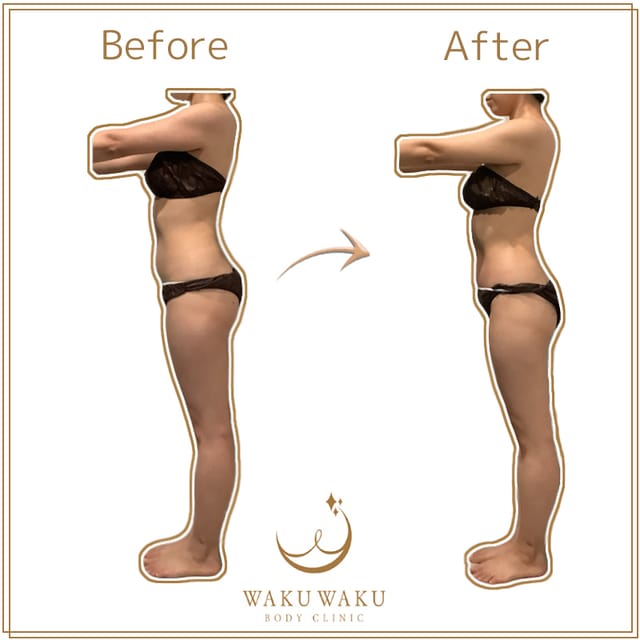

そんな産後のママたちを専門的にサポートする存在として、近年注目を集めているのが「産後ドゥーラ」です。

この記事では、産後ドゥーラがどのような役割を担い、多忙なママの力になれるのかを詳しくご紹介します。

1.産後ドゥーラの役割とは?

産後ドゥーラは、出産後の女性(産婦)とその家族をサポートする専門家です。

「ドゥーラ(Doula)」という言葉は、ギリシャ語で「女性を支える女性」を意味します。

具体的なサポート内容は多岐にわたりますが、主に以下の3つの柱があります。

1.心身のケア:

産後のママは、ホルモンバランスの変化や睡眠不足により、心身ともに不安定になりがちです。産後ドゥーラは、ママの心境に寄り添い、傾聴することで精神的なサポートを行います。また、休息を促したり、リラックスできる環境を整えたりと、身体的な回復を促すためのケアも提供します。

2.家事援助:

慣れない育児と並行して家事をこなすのは至難の業です。産後ドゥーラは、食事の準備、洗濯、掃除など、日常の家事を代行またはサポートします。これにより、ママは育児に集中したり、自分の休養時間を確保したりすることができます。手作りの栄養満点な食事を提供することで、産後の体力回復を後押しする産後ドゥーラも少なくありません。

3.育児サポート:

授乳のサポート、おむつ交換、沐浴の補助など、具体的な育児についてのアドバイスや実務的なサポートも行います。特に、初めての育児で不安を感じるママにとって、経験豊富な産後ドゥーラの存在は心強いものです。赤ちゃんの抱き方や寝かしつけ方など、具体的な実践方法を教えてもらうこともできます。

2.なぜ今、産後ドゥーラの需要が高まっているのか?

近年、産後ドゥーラの需要は急速に高まっています。

その背景には、以下のような社会の変化が挙げられます。

核家族化の進行: かつては実家が近く、祖父母や親戚が産後のサポートをしてくれるのが一般的でした。しかし、核家族化が進み、遠方に住む家族が増えたことで、産後に頼れる人がいないというママが増加しています。

晩婚化・晩産化: 平均初産年齢の上昇に伴い、体力的な回復に時間がかかったり、周囲に相談できる友人が少なかったりするケースも増えています。

産後うつの増加:

厚生労働省の調査によると、産後の女性の約10人に1人が産後うつを発症すると言われています。孤立しがちな産後のママにとって、専門家による継続的なサポートは、産後うつの予防にも繋がると期待されています。

共働き世帯の増加: 共働き世帯が増える中で、夫婦ともに仕事と育児の両立に奮闘しています。夫の育児参加は増えていますが、それでも産後のママにかかる負担は大きく、第三者のサポートが求められています。

このような状況の中で、産後ドゥーラは、かつて地域や家族が担っていた役割を専門的に引き受け、産後のママと家族を孤立から守る重要な役割を担っています。

2-1.産後ドゥーラの具体的なサポート事例

産後ドゥーラは、それぞれの家庭のニーズに合わせて柔軟なサポートを提供します。

ここでは、具体的なサポート事例をいくつかご紹介しましょう。

事例1:心身のリフレッシュをサポートする産後ドゥーラ

「産後、初めての育児で常に緊張状態でした。

夜泣きもひどく、心身ともに疲弊しているときに産後ドゥーラさんにお願いしました。

ドゥーラさんが赤ちゃんを見てくれている間に、ゆっくりお風呂に入ったり、昼寝をしたりすることができました。

話を聞いてもらうだけでも心が軽くなり、本当に救われました。」(30代・第一子ママ)

この事例のように、産後ドゥーラは、ママが自分のための時間を確保できるようサポートし、心身の回復を促します。

事例2:食事の準備で食生活をサポートする産後ドゥーラ

「出産後、料理をする気力が全くなく、毎日コンビニのお弁当ばかり食べていました。

そんな私を見かねて、夫が産後ドゥーラの利用を提案してくれました。

ドゥーラさんは、冷蔵庫にあるもので栄養満点の食事をささっと作ってくださり、授乳中の私にとって本当にありがたかったです。

温かい手料理は、心まで満たしてくれました。」(20代・第二子ママ)

栄養バランスの取れた食事は、産後の回復に不可欠です。

産後ドゥーラは、ママの健康を食生活の面からも支えます。

事例3:沐浴や寝かしつけなど育児の悩みに寄り添う産後ドゥーラ

「赤ちゃんの沐浴が毎回不安で、お風呂に入れるのがストレスになっていました。

産後ドゥーラさんに来てもらい、一緒に沐浴をしてもらったことで、正しい抱き方や洗い方を教えてもらうことができました。

また、夜の寝かしつけで悩んでいた時も、具体的なアドバイスをもらい、今では赤ちゃんが安心して眠れるようになりました。」(30代・第一子ママ)

産後ドゥーラは、具体的な育児スキルの指導を通じて、ママの育児への自信を育むお手伝いもします。

3.産後ドゥーラの資格と選び方

産後ドゥーラになるための統一された国家資格はありませんが、一般社団法人ドゥーラ協会が認定する「認定産後ドゥーラ」など、民間の資格認定団体が存在します。

これらの団体では、産後ケアに関する専門知識や技術、倫理観などを習得するための研修プログラムが提供されています。

産後ドゥーラを選ぶ際には、以下の点に注目すると良いでしょう。

資格・実績: 認定資格の有無や、これまでのサポート実績を確認しましょう。

経験: 自身の出産・育児経験や、これまでのドゥーラとしての経験が豊富であるかどうかも重要な判断材料です。

人柄・相性: サポート期間中、密にコミュニケーションを取る相手となるため、人柄や相性は非常に大切です。事前に面談を行い、信頼できると感じるドゥーラを選びましょう。

費用: サービス内容や時間によって費用が異なります。事前に料金体系を明確に確認し、納得した上で契約しましょう。産後ドゥーラ 費用は、地域やサービス内容、利用時間によって大きく変動します。

サービス内容: 自分が最もサポートしてほしい内容(家事援助、育児サポート、精神的ケアなど)を明確にし、そのドゥーラが提供できるサービスと合致しているか確認しましょう。

自治体によっては、産後ドゥーラ 助成金制度を設けているところもありますので、お住まいの地域の情報を調べてみるのも良いでしょう。

4.産後ドゥーラを活用するメリットとデメリット

産後ドゥーラを活用することには多くのメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。

これらを理解した上で、自分に合った選択をすることが重要です。

4-1.メリット

ママの心身の回復促進: 専門家によるサポートを受けることで、ママは休息を取りやすくなり、産後の体力回復や精神的な安定に繋がります。

育児への不安軽減: 経験豊富なドゥーラからのアドバイスや実践的なサポートにより、育児への自信がつき、不安が軽減されます。

家族全体の負担軽減: 家事や育児の一部をドゥーラが担うことで、夫や他の家族の負担も軽減され、家族全体がゆとりを持って過ごせるようになります。

産後うつの予防: 孤立しがちな産後のママにとって、定期的に話を聞いてくれる存在がいることは、産後うつ予防に大きく貢献します。

専門的な知識の獲得: 授乳や離乳食、赤ちゃんの成長発達など、専門的な知識や情報を得ることができます。

4-2.デメリット

費用がかかる: 公的なサービスではないため、利用には費用が発生します。家計への負担となる可能性があります。

相性の問題: ドゥーラとの相性が合わない場合、かえってストレスになる可能性もあります。

プライバシーの問題: 自宅に他人が入ることになるため、プライバシーに抵抗を感じる人もいるかもしれません。

認知度の低さ: まだまだその存在が広く知られていないため、利用できるドゥーラを見つけにくい場合があります。

これらのメリットとデメリットを比較検討し、自身の状況やニーズに合わせて産後ドゥーラの利用を検討してみましょう。

5.産後ドゥーラと関連するサービス

産後のママをサポートするサービスは、産後ドゥーラ以外にもいくつか存在します。

それぞれの特徴を理解し、自分に合ったものを組み合わせることで、より充実した産後ケアが実現できます。

産後ケア施設:

病院や助産院に併設されていることが多く、宿泊して専門的なケアを受けられる施設です。医療従事者によるサポートや、他のママとの交流の機会もあります。

家事代行サービス: 掃除や洗濯、料理などの家事を専門に行うサービスです。育児サポートは含まれないことが一般的ですが、家事の負担を減らしたい場合に有効です。

ベビーシッター:

赤ちゃんの世話を専門に行うサービスです。ママが外出する際や、一時的に赤ちゃんを預けたい場合に利用されます。育児の専門知識はありますが、産後のママの心身ケアは主なサービス内容ではありません。

地域の育児支援サービス: 各自治体が提供する、子育てに関する相談窓口や、親子で参加できるイベントなどです。無料または安価で利用できるものが多く、情報収集や交流の場として活用できます。

産後ドゥーラは、これらの中でも特に「産後のママと家族に寄り添い、パーソナルなサポートを提供する」という点で大きな特徴を持っています。

自分にとって何が一番必要かを考え、適切なサービスを選びましょう。

6.産後ドゥーラを取り巻く統計データと今後の展望

産後ドゥーラの存在が注目されるにつれて、その効果や社会的な意義に関する統計データも少しずつ増えています。

ある調査では、産後ドゥーラを利用した母親の約80%が「精神的に楽になった」と回答しており、約70%が「育児の自信がついた」と答えています。

また、約60%が「家族関係が良好になった」と回答しており、産後ドゥーラがママ個人のみならず、家族全体に良い影響を与えていることが示唆されています。

さらに、産後ドゥーラの利用が産後うつの発症リスクを低減させる可能性を示唆する研究も進められています。

アメリカの国立衛生研究所(NIH)の研究では、ドゥーラのサポートを受けた母親は、そうでない母親と比較して産後うつの症状を呈する割合が有意に低いことが報告されています(出典:National Institutes of Health, "Doula support and its effects on maternal mental health," 2020)。このデータは、産後ドゥーラが公衆衛生の観点からも重要であることを示しています。

今後、日本においても、少子高齢化が進み、共働き世帯がさらに増加する中で、産後ドゥーラの役割はますます重要になると考えられます。

政府や自治体による助成金制度の拡充や、企業による福利厚生としての導入など、産後ドゥーラがより多くの家庭に利用しやすくなるような環境整備が期待されます。

まとめ:産後ドゥーラで笑顔あふれる育児を

産後は、喜びと同時に大きな変化と困難が伴う時期です。

心身の回復、慣れない育児、そして家事。これら全てを一人で抱え込む必要はありません。

産後ドゥーラは、そんな多忙なママの心と体に寄り添い、専門的な知識と経験でサポートしてくれる心強い存在です。

家事の負担を軽減し、育児の不安を和らげ、何よりもママが自分自身を取り戻すための時間を提供してくれます。

もしあなたが今、産後の育児で悩みを抱えているのであれば、産後ドゥーラという選択肢をぜひ検討してみてください。

地域のドゥーラ協会やNPO法人、個人のウェブサイトなどで情報を収集し、信頼できる産後ドゥーラと出会うことが、笑顔あふれる育児への第一歩となるでしょう。

産後ドゥーラは、ママだけでなく、家族全員が新たな生活をスムーズにスタートさせるための架け橋となります。

あなたの産後が、より穏やかで幸せなものになるよう、心から願っています。

この記事を書いた人

高橋 あい

わくわくボディクリニック 代表 / 結果にこだわるサプリメント開発者

2010年、女性の美容と健康に特化したサロン「わくわくボディクリニック」を創業。

自身の摂食障害によるマイナス22kgの体験をきっかけに、栄養学と腸内環境の重要性に着目した元祖麹菌サプリメント「ノーカウント」を開発。

「ノーカウント」は、ダイエット、美肌、腸活をサポートするサプリメントとして、全国250以上のエステサロン・治療院などで導入されるロングセラー商品へと成長。

美容・健康業界のプロフェッショナルからも高い評価を得ている。

また、2020年には神奈川県の未病スタイルアンバサダーに就任し、食生活改善セミナーや健康イベントなどを開催し、地域住民の健康増進に貢献。

現在も最前線で施術を行いながら、科学的根拠に基づくサプリメントの研究・開発・販売を継続。

美容・健康分野における革新的なアプローチを追求し続けている