【老け顔解消!】頬こけ 改善 トレーニングでふっくらハリのある若々しい顔を取り戻す方法

「最近、なんだか老けて見られる…」

「疲れているわけじゃないのに、顔がやつれているように見える…」

そんなお悩み、ありませんか?

実は、その原因は頬こけにあるかもしれません。

頬こけは、顔の印象を大きく左右し、実年齢よりも老けて見せてしまう要因の一つです。

しかし、ご安心ください。

適切な頬こけ改善トレーニングを行うことで、ふっくらとしたハリのある若々しい頬を取り戻すことは十分に可能です。

この記事では、頬こけの原因から、今日から始められる効果的なトレーニング方法、さらには生活習慣の改善点まで、詳しく解説していきます。

頬こけに悩む全ての方へ、理想の自分に近づくための具体的なステップをご紹介します。

1.頬こけの主な原因とそのメカニズム

頬こけは、単なる体質の変化ではなく、いくつかの要因が複合的に絡み合って発生します。

原因を正確に理解することが、効果的な頬こけ 改善 トレーニングへの第一歩となります。

1-1. 脂肪量の減少と移動

加齢に伴い、顔の皮下脂肪は減少し、さらに重力の影響で頬の上部の脂肪が下へ移動します。

特に、こめかみから頬骨の下にかけての部分は脂肪が減りやすく、頬のこけが目立ちやすくなります。

加齢: 一般的に30代後半から顔全体の脂肪量が減少傾向にあります。

急激なダイエット: 極端な食事制限や運動による急激な体重減少は、顔の脂肪を優先的に落としてしまうことがあります。

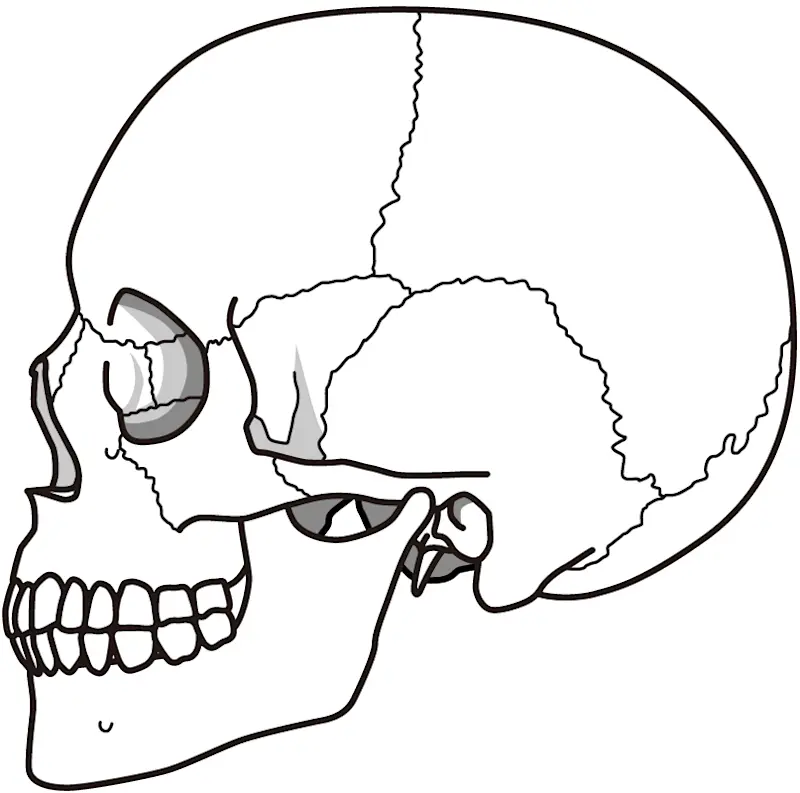

1-2. 表情筋の衰え

顔には「表情筋」と呼ばれる30種類以上の筋肉があり、これらが衰えると、皮膚や脂肪を支えきれなくなり、たるみや頬のこけにつながります。

特に現代人は、硬いものを食べる機会が減ったり、無表情でスマートフォンを見る時間が長くなったりすることで、表情筋を使わない時間が増えています。

1-3. 骨格の変化

意外に思われるかもしれませんが、頬骨や顎の骨も加齢と共に変化します。

骨密度が低下したり、骨が萎縮したりすることで、その上の皮膚や脂肪が支えを失い、頬こけを引き起こすことがあります。

1-4. その他(生活習慣・体質)

睡眠不足・ストレス: 血行不良や肌のターンオーバーの乱れを引き起こし、顔のやつれを加速させます。

食生活の偏り: コラーゲンやエラスチンの生成に必要な栄養素(タンパク質、ビタミンCなど)が不足すると、肌のハリが失われます。

2.頬こけに関する統計データ

ここでは、頬こけの原因と対策の重要性を示す客観的なデータをご紹介します。

これらのデータは、日々のトレーニングや生活習慣の改善が、いかに若々しい頬を保つために重要であるかを裏付けています。

2-1. 表情筋の利用度と顔の老化に関するデータ

ある研究では、現代人の一日の表情筋の平均的な利用率は、全ての筋肉の約30%程度に留まっているという結果が示されています。

残りの70%もの表情筋が使われずにいることが、たるみや頬こけといった老化現象を加速させる大きな要因と見られています。

このデータは、意識的な表情筋トレーニング、すなわち顔ヨガの重要性を強く示唆しています。

2-2. 睡眠不足と肌のハリに関する調査結果

複数の化粧品メーカーや皮膚科学の研究機関による調査では、睡眠時間が6時間未満のグループは、7時間以上のグループと比較して、肌のコラーゲン生成量が少なく、肌の弾力性やハリが有意に低いという結果が出ています。

頬こけを改善し、ふっくらとしたハリのある頬を保つためには、質の高い睡眠を確保することが、トレーニングと同じくらい不可欠であることがわかります。

2-3. 加齢に伴う顔面脂肪の変化

画像診断技術を用いた研究によると、顔の皮下脂肪は、特に30代後半から50代にかけて、頬骨の直下(こけやすい部分)で減少する一方で、顎のラインや口角付近(たるみやすい部分)では相対的に増加または移動する傾向が見られます。

この脂肪の変化が、頬のこけとたるみを同時に引き起こし、老け顔に見せる根本的なメカニズムを証明しています。

そのため、頬こけ 改善 トレーニングでは、単に筋肉を鍛えるだけでなく、血行を良くし、ハリを保つためのケアが必要なのです。

3.頬こけ 改善 トレーニング:今日からできる3つのアプローチ

ここからは、実際に頬こけを解消し、ふっくら頬を取り戻すための効果的なトレーニングをご紹介します。

これらの頬こけ改善法は、場所を選ばずにできる簡単なものばかりです。

3-1. 表情筋を鍛える「顔ヨガ」トレーニング

表情筋を意識的に動かすことで、衰えた筋肉にハリを取り戻し、頬の位置を引き上げます。

これは、たるみ改善にも効果的です。

「お」の口体操:唇を思いきりすぼめて「お」の形にし、そのまま5秒キープ。頬周りの筋肉を強化し、頬のたるみを引き締めます。

「あいうえお」体操:口を大きく開けて「あー」「いー」「うー」「えー」「おー」と発声します。この際、頬や目周りの筋肉を最大限に動かすことを意識します。お顔全体、特に頬骨周りの筋肉を活性化します。

風船膨らまし:口に空気をたっぷり含み、頬をパンパンに膨らませた状態を5秒キープ。次に口の右側、左側と空気を移動させます。頬の内側の筋肉を鍛え、頬のこけを内側から押し上げます。

ポイント: 各トレーニングを1セット10回、1日3セットを目安に行いましょう。

3-2. 頬こけ解消に効くマッサージとストレッチ

頬こけの原因の一つである血行不良を改善し、老廃物を流すことで、むくみを取り、顔色を良くします。

1.耳周りのマッサージ: 人差し指と中指で耳を挟むようにして、上下に優しくマッサージします。これはリンパの流れの出口を刺激するイメージです。

2.頬骨下のプッシュ: 頬骨の下、こけやすい部分を指の腹で優しく円を描くようにマッサージします。老廃物を流し、コリをほぐす感覚で行いましょう。

3.リンパドレナージュ: 顎のラインから耳の下、そして首筋を通って鎖骨へと、リンパの流れに沿って優しくなでるようにマッサージします。

注意点: マッサージの際は、必ず滑りを良くするためにクリームやオイルを使用し、肌を摩擦しないよう優しく行うことが重要です。

2-3. 表情筋をほぐす「口輪筋」トレーニング

口の周りを囲む口輪筋が衰えると、口角が下がり、顔全体が老けた印象になります。

口輪筋を鍛えることは、頬こけ改善だけでなく、ほうれい線対策にもつながります。

ペットボトルトレーニング:

2/3ほど水を入れたペットボトルを唇だけでくわえ、3秒間キープします。これを10回繰り返します。このトレーニングは、頬のこけを内側から押し上げる力と、口周りの筋力を同時に高めます。

3.頬こけを内側から改善する生活習慣と栄養

頬こけ 改善 トレーニングの効果を最大化するためには、体の中から変えるアプローチも不可欠です。

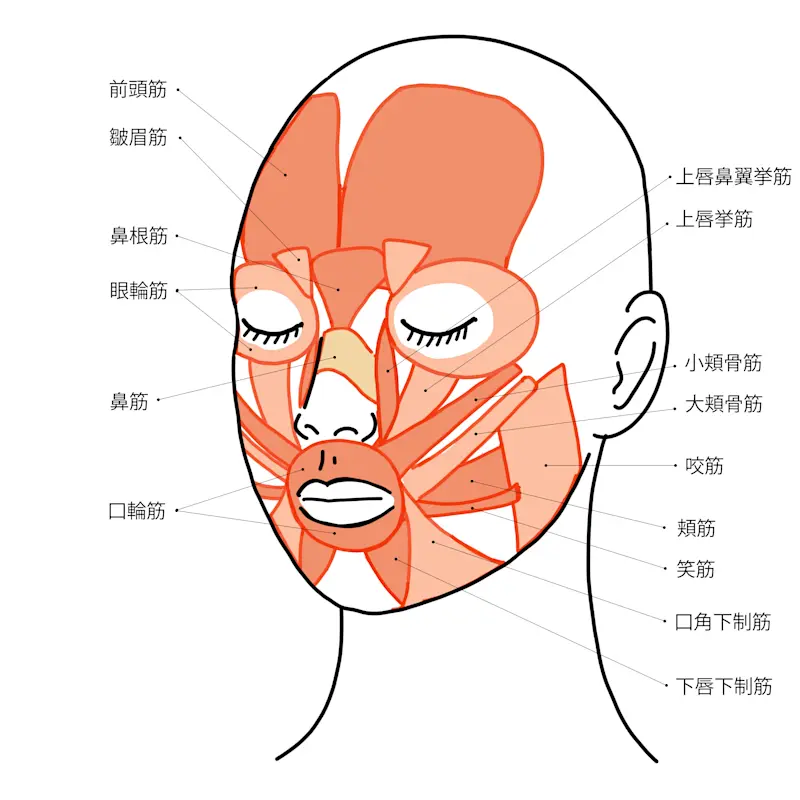

3-1. 「美肌とハリ」のための栄養素摂取

肌のハリを支えるコラーゲンやエラスチンは、食事から摂取する栄養素で作られます。

タンパク質: 筋肉や肌の原料です。肉、魚、大豆製品などを積極的に摂りましょう。

ビタミンC: コラーゲンの生成に必須の栄養素です。ブロッコリーや柑橘類に豊富です。

鉄分: 血行を良くし、顔色を明るく保ちます。

3-2. 質の高い睡眠とストレス管理

前述の統計データが示す通り、7~8時間の質の良い睡眠を確保しましょう。

ストレスは血管を収縮させ、血行不良を招くため、趣味や運動で適度に発散することも大切です。

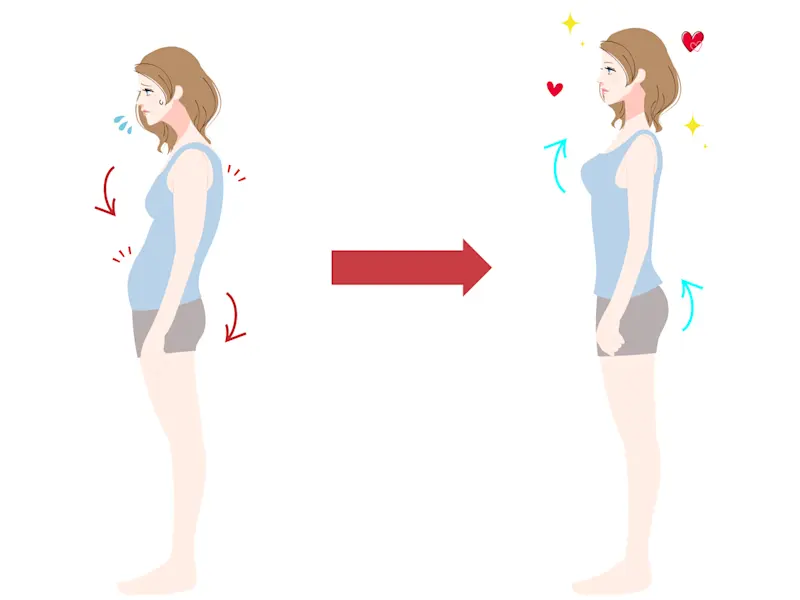

3-3. 姿勢の改善

猫背や前かがみの姿勢は、首や肩の血行を悪化させ、顔への栄養供給を妨げます。

常に背筋を伸ばし、顎を軽く引いた正しい姿勢を意識しましょう。

4.まとめ:若々しいふっくら頬は努力で手に入る

この記事では、頬こけの原因から、効果的な頬こけ 改善 トレーニング、そして頬のボリュームを取り戻すための生活習慣までを徹底解説しました。

頬こけは、年齢と共に避けられない現象のように思われがちですが、適切なトレーニングと生活改善によって、確実に改善が可能です。

特に、表情筋の利用度が低いという統計データを踏まえれば、日々のトレーニングの重要性は明らかです。

毎日継続することが何よりも重要です。

ふっくら頬を取り戻し、若々しい印象を手に入れましょう。

さあ、鏡を見て、あなたの頬こけ 改善 トレーニングを今日から始めてみませんか?

継続は力なり。

数週間後には、きっとその変化に気づくはずです。

この記事を書いた人

高橋 あい

わくわくボディクリニック 代表 / 結果にこだわるサプリメント開発者

2010年、女性の美容と健康に特化したサロン「わくわくボディクリニック」を創業。

自身の摂食障害によるマイナス22kgの体験をきっかけに、栄養学と腸内環境の重要性に着目した元祖麹菌サプリメント「ノーカウント」を開発。

「ノーカウント」は、ダイエット、美肌、腸活をサポートするサプリメントとして、全国250以上のエステサロン・治療院などで導入されるロングセラー商品へと成長。

美容・健康業界のプロフェッショナルからも高い評価を得ている。

また、2020年には神奈川県の未病スタイルアンバサダーに就任し、食生活改善セミナーや健康イベントなどを開催し、地域住民の健康増進に貢献。

現在も最前線で施術を行いながら、科学的根拠に基づくサプリメントの研究・開発・販売を継続。

美容・健康分野における革新的なアプローチを追求し続けている